|

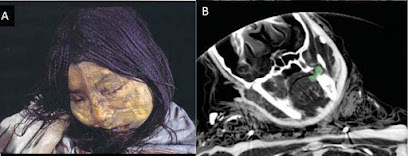

| Momia de “La Doncella”, una joven de unos 15 años encontrada en la cima del volcán Llullaillaco, a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Foto de Johan Reinhard. |

Las alturas andinas son altares

de una fe silenciosa. Allí donde el frío aturde, aún vibra el calor de una

creencia profunda y, quizás, la voz serena de una niña que duerme para siempre

en el regazo de los dioses.

Cuando sin encontrar demasiada resistencia

Francisco Pizarro y sus hombres entraron por primera vez en Cuzco el 15 de

noviembre de 1533, el gentío retrocedía lentamente a medida que los españoles penetraban

en el recinto de templos y palacios. Los indígenas habían sacado a las momias

de sus grutas para que los recibieran. Allí estaban, bruñidas, bien vestidas.

Las más venerables también eran las más ligeras, plumeros de huesos y dientes

con algo de pellejo coriáceo, aunque sus atuendos eran más bellos. Pizarro las

saludó. Algunos españoles lo imitaron.

Sin embargo, los españoles no

perdieron el tiempo. Apenas Pizarro promulgó un pregón que proclamaba «que

ningún español fuese osado de entrar en casa de naturales a tomalles nada»,

sus soldados entraron en todas partes. Arrasaron los palacios. No perdonaron

nada. Las tumbas entregaron sus muertos con docilidad y vomitaron su grano de

oro y de plata. A toda prisa lo fundieron todo. Necesitaban convertirlo en

pequeños lingotes, fáciles de apilar, de transportar a lo largo del imperio. Y,

durante todo ese tiempo, las gentes de Cuzco pasaban las noches cantando y

bebiendo con sus muertos; pero lo hacían en vajillas cada vez más sencillas y

con muertos cada vez más andrajosos. Los españoles arramblaban con las joyas,

los platos, las vasijas.

Una vez completado el saqueo y distribuidos

los tesoros, Pizarro quiso colocar al impostor Manco Inca como un títere sobre

el trono de sus ancestros, lo que revestía gran importancia política. Para

prolongar la ceremonia y reforzar una ilusión bien frágil, los indios sacaron

sus momias y atravesaron la ciudad cantando, deteniéndose de pronto delante de

un templo y luego reanudando el paso. Era una inmensa procesión. Algunas de las

momias estaban decoradas de oro y plata; aún quedaban, pues, algunas riquezas.

Los españoles interrumpieron educadamente la procesión; ordenaron bajar a los

muertos de sus andas y les quitaron sus joyas.

Entonces, para dejar muy claro

que se había acabado con el pasado, que la época de las momias y las plumas

definitivamente se había terminado, se rebautizó la ciudad. De ahora en

adelante se llamaría “La muy Noble y Gran Ciudad del Cuzco”.

Fábulas y ritos de los incas

Sin haber cumplido aún los treinta años, Cristóbal de

Molina, conocido como "el Cuzqueño", pasó de su España natal a

Cuzco hacia 1556. En Cuzco, donde fue

un lenguaraz párroco de Nuestra Señora de los Remedios, escribió dos obras por

encargo, una Historia de los incas, hoy en paradero desconocido, y una Relación

de las fábulas y ritos de los incas, redactada probablemente entre 1575 y

1583. Gracias a la Relación sabemos del vínculo entre lo humano y lo divino

en la cosmografía inca.

El sacrificio como vínculo con lo divino

En las cumbres heladas de los

Andes, donde el aire escasea y el tiempo parece haberse detenido, yacen los

cuerpos de niños que alguna vez caminaron hacia la muerte no como víctimas,

sino como mensajeros. Estas momias, envueltas en tejidos ceremoniales y

rodeadas de objetos sagrados, nos hablan desde el pasado de un mundo

profundamente espiritual: el del Imperio Inca.

Gracias a descubrimientos

impresionantes y al avance de las ciencias forenses, hoy podemos reconstruir

con precisión cómo vivieron, cómo murieron y qué significaban estos niños

dentro de la compleja cosmovisión incaica plasmada en el ritual del “capacocha”,

una ceremonia de sacrificio humano infantil.

|

| Momia de la "Niña del Rayo" encontrada también en la cima del volcán Llullaillaco. La momia de esta niña de 6 años mostraba signos de haber sido alcanzada por un rayo. Foto de Angelique Corthals. |

El capacocha tenía una lógica

profundamente religiosa. En palabras del cronista Cristóbal de Molina: «Cuando

había señal de pestilencia, temblor, o muerte del Inca, se enviaban niños e

niñas bien dispuestos… para que con sus vidas aplacasen la ira de los dioses».

Y es que el ritual no era frecuente ni indiscriminado. Se realizaba en

ocasiones excepcionales: la muerte de un emperador, una catástrofe natural, una

sequía prolongada o una celebración religiosa imperial como el “Inti Raymi”. Los niños

elegidos, considerados puros y perfectos, eran llevados a las montañas sagradas

para cumplir su destino. Para los incas, no morían… ascendían a los cielos.

Una preparación sagrada

El proceso comenzaba mucho antes

del sacrificio. Los niños eran llevados a Cuzco, el corazón del imperio, donde

recibían vestimentas ceremoniales, bendiciones del Sapa Inca y comenzaban una

vida ritualizada. Posteriormente, eran escoltados por sacerdotes y funcionarios

hacia los santuarios más altos del imperio: las cumbres sagradas conocidas como

“apus”.

Análisis de isótopos estables y

restos orgánicos —realizados en momias como las del volcán Llullaillaco—

muestran que los niños eran alimentados durante meses con una dieta modificada:

pasaron de una alimentación rural común a una basada en maíz, carne seca y

chicha (un fermentado alcohólico de maíz), alimentos reservados para los rituales. Los investigadores dirigidos

por Andrew Wilson descubrieron, además, que los niveles de coca y alcohol

aumentaron significativamente en los últimos meses de vida. La hipótesis más

aceptada es que eran usados para sedar a los niños y facilitar una muerte sin

sufrimiento.

Una muerte en silencio

Uno de los hallazgos más

conmovedores fue el de “La Doncella”, una joven de entre 13 y 15 años encontrada en

la cima del volcán

Llullaillaco, a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierta en

1999 por el arqueólogo Johan Reinhard y su equipo, quienes no daban crédito a

lo que veían: «Parecía dormida. Su rostro sereno, su piel intacta. Una

niña congelada en el tiempo, con trenzas perfectas y mejillas sonrosadas»,

relató Reinhard.

|

| Los análisis demuestran que "La Doncella" consumió grandes cantidades de coca durante su último año de vida, mientras que solo consumió alcohol durante sus últimas semanas. Foto de Johan Reinhard. |

La Doncella, junto a dos niños

más (La Niña del Rayo y El Niño), estaba en posición fetal, rodeada de

ofrendas: estatuillas de oro, tejidos finos, vasijas con alimentos. Las

condiciones extremas congelaron sus cuerpos, conservando tejidos blandos,

cabello, uñas e incluso su expresión facial.

Murieron no por violencia, sino

por hipotermia, posiblemente inducida tras la ingestión de sustancias sedantes.

Así, su muerte fue tranquila, como parte de una ceremonia cuidadosamente

orquestada para asegurar que su alma se elevara sin obstáculos al Hanan Pacha, el mundo

superior.

Cosmovisión andina: más allá de la muerte

La religión inca no separaba lo

terrenal de lo sagrado: todo estaba entrelazado. El sacrificio de un niño no

era visto como una pérdida, sino como un acto de reciprocidad, de ayni:

dar a la naturaleza y a los dioses lo mejor del mundo humano, a cambio de

equilibrio, fertilidad y paz porque creían que estos niños estarían con los

dioses, cuidando desde las alturas a sus comunidades.

Las montañas, como el

Llullaillaco o el Ampato, no eran solo accidentes geográficos: eran entidades

vivas, protectores del territorio. Alimentarlas con una vida pura era mantener

vivo ese pacto sagrado entre el hombre y la tierra.

La ciencia, la memoria y el dilema ético

Gracias a estudios de ADN,

análisis forenses, imágenes radiológicas y documentación histórica, hoy

conocemos detalles asombrosos: desde los linajes genéticos de los niños hasta

su dieta, sus enfermedades previas o su lugar de origen.

Pero estos hallazgos también

plantean dilemas éticos. ¿Debe exhibirse públicamente un cuerpo que fue

enterrado en un contexto sagrado? ¿Qué papel deben tener hoy las comunidades

indígenas en la gestión de estos restos?

Las momias incas no son solo cuerpos. Son mensajeros del pasado, fragmentos de un universo espiritual que comprendía la vida y la muerte como partes de un mismo tejido. En un mundo que a menudo separa lo racional de lo espiritual, estas historias nos recuerdan que hubo civilizaciones donde morir podía ser un acto sagrado, donde un niño podía ser puente entre el cielo y la tierra.